Usualmente se habla de devaluación del peso en referencia al valor de otra divisa, principalmente el dólar, porque se ha convertido en el seguro refugio de la cada vez más menguada capacidad de ahorro de los argentinos. Sin embargo, una manera más simple de medir el fenómeno es la pérdida de capacidad de compra de bienes y servicios del peso, sea en la nominación que fuere, mes a mes, año tras año.

Un día antes de que el Indec dé a conocer la variación del Índice de Precios Nacional Urbano para el área metropolitana, un grupo de legisladores de la oposición comunicó el resultado de la tasa deinflación en diciembre último: 1,87%, y el promedio correspondiente a todo el 2014, que ascendió a poco más del 38 por ciento en comparación con el año anterior.

Eso significó que en el término de doce meses el poder de compra de cien pesos se redujo a 72, es decir que se necesitan 38,5 por ciento más de pesos para adquirir la misma cantidad de bienes y servicios, o recortar el consumo en casi un cuarto del que se tenía un año antes, con el billete de máxima nominación vigente.

El ejercicio resulta más dramático si, como hizo el economista Roberto Cachanosky, se observa el ritmo de depreciación del billete de máxima nominación desde que en 2003 se comenzó a dejar atrás la crisis que provocó la ruptura de la convertibilidad sin plan y con default, hasta hoy. En el primer año pasó a valer 94,3 pesos en términos de poder de compra, al siguiente descendió otro escalón a 83,9 y cayó a 76,4 en el siguiente, y desciende al fin del mandato del presidente Néstor Kirchner en 2007 a 60,8, al acelerarse la inflación ese año de 9,8 a 25,7 por ciento.

EN EL ÚLTIMO AÑO EL PESO PERDIÓ MÁS DE UN CUARTO DE SU VALOR

Con la llegada de Cristina Kirchner el proceso logra sostenerse en un ritmo de deterioro por año de 23 a 28%, sólo atenuado a 14,8% con la mini recesión de 2009. Pero se intensificó en el último año al volar los precios promedio de la economía 38,5%, lo que redujo el valor del billete de cien pesos de 2003 a menos de trece pesos de entonces. Esto significa que los bienes y servicios que hoy cuestan 100 pesos, once años atrás se los obtenía con sólo 12,6 pesos.

Y dado que la autoridad monetaria se resiste a imprimir billetes de mayor nominación para facilitar las transacciones, bajo el argumento de que de ese modo induce a la bancarización de la población -uso de la tarjeta de débito bancario, aunque hoy no es aceptada en gran parte de los centros turísticos-, la Casa de la Moneda no da abasto para reponer los papeles que se deterioran por su uso intensivo; los cajeros automáticos de los bancos no alcanzan a responder a la demanda del público, y se terminan rompiendo, generando un trastorno adicional a la población al que enfrentan por la falta de moneda de baja nominación.

EL BANCO CENTRAL SE RESISTE A IMPRIMIR BILLETES DE MAYOR NOMINACIÓN, PESE A QUE EQUIVALE A 7,3 DÓLARES Y 6,4 EUROS

Otra forma de analizar el deterioro del poder adquisitivo del peso es compararlo con la cotización del dólar en la plaza local. Así, mientras que en 2003 con cien pesos se podían adquirir en forma libre y legal, en un banco o casa de cambio, 33 dólares, once años después sólo uno por ciento de la población es autorizado a comprar menos de 10 dólares con esa cantidad de dinero en el circuito que valida la AFIP; mientras que el resto debe acudir al mercado libre o a sofisticadas transacciones en Bolsa con bonos y acciones y apenas recibir entre 7 u 8 dólares.

En esos casos, el peso perdió en once años dos tercios de su valor, al cambio oficial, y casi el 80% en el segundo. La diferencia entre ambos, explica el atraso de la paridad cambiaria y la pérdida de competitividad de la producción nacional en los mercados internacionales, fenómeno que se manifiesta en la caída sostenida de las exportaciones, agravada por el cepo a las importaciones.

EN TÉRMINOS DE DÓLARES, EN ONCE AÑOS EL PESO PERDIÓ ENTRE EL 65 Y 80% DE SU VALOR

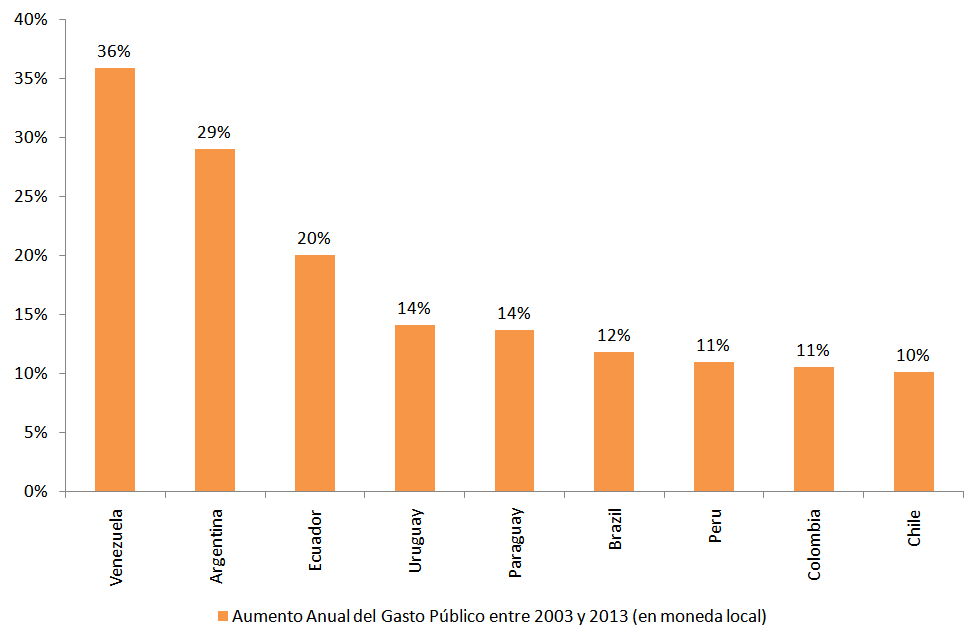

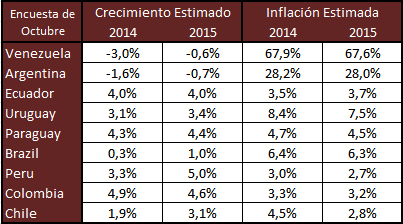

El principal responsable de la acumulación de una inflación del 700 por ciento en once años, a un ritmo acumulativo anual del 20,7 por ciento que ha hecho que en ese período la moneda perdiera más del 87 por ciento de su valor para equivaler a 12,6 pesos de 2003, fue la indisciplina fiscal de gastar mucho más de lo que se recauda, sin contar con otra fuente relevante de financiamiento que la emisión espuria del Banco Central.